भारत यायावर II

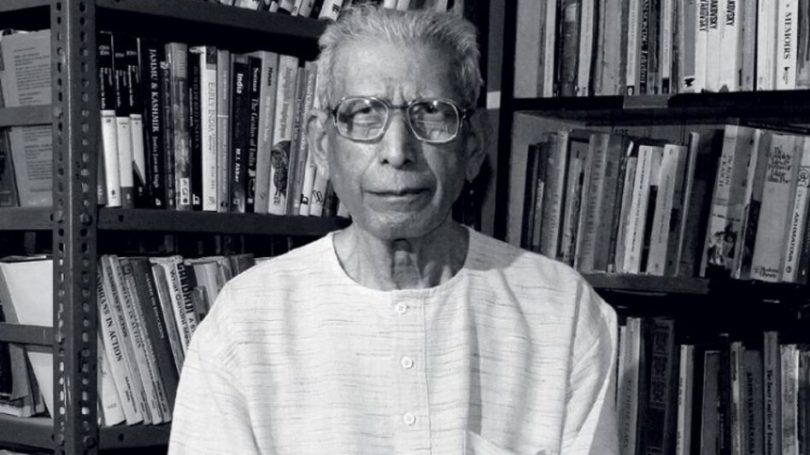

नामवर सिंह — कवि धूमिल के मास्टर साहब !

(नामक जीवनी का एक अध्याय)

एक बार काशीनाथ की एक कहानी की आलोचना करते हुए नामवर ने कहा था — ‘देखो, बड़ा कथाकार वह होता है जो ‘जोवियल मूड’ में लिखे, जो लिख रहा हो, उस पर छा जाए। जैसे प्रेमचंद जब ‘बूढ़ी काकी’ में खाने का वर्णन करते हैं -पूड़ी, तरकारी, चटनी, रायता… तो ऐसा लगता है जैसे खुद खा रहे हों। या थाली परसकर रखी हुई हो और उनके मुँह में पानी आ रहा हो। इसी तरह ‘पूस की रात’ कहानी में जब हलकू जबरा कुत्ते के साथ रात को सोता है तो प्रेमचंद खुद इतना रम जाते हैं कि कहानी कहाँ जाकर खत्म होगी- पढ़ने वाला भूल जाता है। तोलस्तोय के साथ भी यही बात थी।’

फिर उन्होंने त्रिलोचन को संबोधित करके कहा था- ‘त्रिलोचन भगवन्, इसीलिए मैं सेटायर की आलोचना करता हूँ। सेटायर पाठक या लेखक को किसी एक बिन्दु या वस्तु पर जमने ही नहीं देता।’

नामवर की इस टिप्पणी के बाद त्रिलोचन कुछ गम्भीर हुए, फिर उन्होंने काशीनाथ से कहा — ‘देखो पंडित, इनकी बातें अपनी जगह, लेकिन तुम नामवर की बातों पर ध्यान न दो। कोई बड़ा आलोचक — चाहे वह रामचन्द्र शुक्ल ही क्यों न हो — कोई बड़ा कवि या कहानीकार पैदा नहीं कर सका। वह ऊँट की तरह बलबलाता चला जाता है, कोई जरूरी नहीं कि तुम उसकी हर बात पर ध्यान दो।’

अपने समय के दो महान् साहित्यकारों — त्रिलोचन और नामवर ! दोनों की बातों में कितना अन्तर है। आलोचक बहुपठित, बहुविज्ञ होकर छने हुए स्तरीय साहित्य का उदाहरण रख कर नए रचनाकारों की रचना को अपने मानक पर तौलता है, जबकि त्रिलोचन जैसा कवि-हृदय प्रेरक होता है। हर बड़े रचनाकार का एक प्रेरक व्यक्तित्व होता है। त्रिलोचन नामवर की बातों पर ध्यान न दें, किन्तु काशीनाथ उनकी बातों को गौर से सुनते थे और उत्प्रेरित होते थे।

नामवर की बातों को गौर से सुनने वाले काशी के मित्र सुदामा पाण्डेय भी थे, जिनका प्रख्यात कवि नाम ‘धूमिल’ था। अत्यंत सजग, बेलौस और बेबाक व्यक्तित्व के स्वामी थे धूमिल, जिन्होंने नामवर को अपना गुरु मान लिया था और उन्हें ‘मास्टर साहब’ कहकर आदर देते थे। सो, नामवर की बातों को उन्होंने मानना शुरू किया और एक ओजस्वी कवि के रूप में उभर कर सामने आए। नामवर को उनकी कविताएँ उल्लेखनीय लगीं और उन्होंने ‘ज्ञानोदय’ की अपनी लेखमाला — ‘नई कविता पर क्षण भर’ में कुमारेन्द्र पारसनाथ सिंह और धूमिल जैसे नए कवियों का पहली बार उल्लेख किया। ‘ज्ञानोदय’ के सितम्बर, १९६३ अंक में उनका लेख छपा — ‘नंगी और बेलौस आवाज़’ जिसमें नामवर एक जगह लिखते हैं — ‘और एक गूँज रह जाती है शोर के बीच जिसे सब दूसरों से छिपाते हैं, नंगी और बेलौस।’ कहते हैं, वह सत्य है और कविता ही है जो उस सत्य को व्यक्त करने का जोखिम उठाती है। यह दावा कवि का तो रहा ही है, लोग भी शुरू से कुछ ऐसा ही विश्वास करते आये हैं — बावजूद इस ऐतिहासिक तथ्य के कभी-कभी कवि भी उस ‘सब’ में शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि जिसे सबने नहीं भी छिपाया उसे कवि छिपा गए और इस तरह कविता के इतिहास में एक सत्य एकदम अनकहा चला गया।

दिक्कत कहाँ आती है, यह प्रश्न है और आज का शायद सबसे ज्वलन्त प्रश्न ! शोर फिलहाल चीनी हमले का ही है, इसलिए सत्य की खोज की शुरुआत इसी शोर के बीच। और सत्य ही खोजने निकले हैं तो सबसे आकर्षक है ‘सत्यमेव जयते’ शीर्षक कविता, मई, ‘६३ की ‘कल्पना’ में प्रकाशित, श्री शमशेर बहादुर सिंह की। ‘बात बोलेगी हम नहीं’ के कवि शमशेर से पहले ही से कौन आश्वस्त न होगा कि वे शोर मचानेवालों में नहीं हो सकते ! ‘मौन’ का कवि और शोर ! आकर्षण स्वाभाविक है। कविता में भी ‘सत्य’ और ‘सच्चाई’, कवि का प्रिय शब्द एक बार नहीं, अनेक बार। इतने पर भी कोई कमी दिखे तो कविता का अन्त देखिए : सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का तीन बार जयघोष ! नाटकीयता की पराकाष्ठा, भाषण-कला का उच्चतम आदर्श ! लेकिन कविता के अन्दर ‘तुम मूर्ख हो’, ‘धन्यवाद पशु’, ‘आवारा प्रेत’, ‘मार्क्स को जला दो’, ‘लेनिन को उड़ा दो’ वगैरह-वगैरह। इस प्रकार कवि कुछ कहता है और कविता कुछ! पाठक किसका विश्वास करें?

कहते हैं, थोथा चना बाजे घना ! कवि को स्वयं बोलना पड़े तो समझिए कि कविता की वाणी को पक्षाघात है ! यह कैसा ‘रेटरिक’ कि भाषा शब्द से अपशब्द के स्तर तक स्खलित हो गई ! ‘सत्यमेव जयते’ की पुष्टि तो बाद में होगी यहाँ तो ‘काव्यमेव जयते’ में ही सन्देह है ! यदि स्वयं कविता की शब्द-योजना, रूप-विन्यास और अर्थ-संगति के अन्दर से ही ‘सच्चाई’ की उपलब्धि नहीं होती तो फिर कवि के मन की सच्चाई को लेकर क्या होगा? और फिर कविता के अलावा कवि की उस आन्तरिक सच्चाई को जानने का दूसरा साधन भी क्या है? और यदि वह दूसरा साधन सुलभ भी कर लिया जाए तो इस कविता के मूल्यांकन में उसकी क्या प्रासंगिकता है? सवाल यह है कि एक समर्थ कवि भी सत्य-कथन से विचलित होकर शोर में कैसे शामिल हो गया? किसी भय से? कहने की आवश्यकता नहीं कि ये तमाम प्रश्न परस्पर सम्बोधित हैं, खास तौर से उस स्थिति में जबकि एक रचना सत्य-कथन से स्खलित होने के साथ ही काव्य के स्तर से भी स्खलित हुई हो। इस प्रकार काव्यात्मक प्रश्न अन्ततः नैतिक प्रश्न हो जाता है। वस्तुस्थिति पर कवि की पकड़ ढीली होती है, तो अभिव्यक्ति में शब्द अस्पष्ट-से आते हैं, कहीं धराऊँ शब्द तो कहीं मुँह-भराऊँ शब्द। कविता कहीं नारा हो जाती है तो कहीं वक्तव्य, कहीं उपदेश तो कहीं गाली, भाव-व्यंजना के स्थान पर भावुकता प्रकट होती है और आवेश मेंकाव्य टूटने लगते हैं, लय लड़खड़ाने लगती है। और कुल मिलाकर उपलब्धि कवि के लिए एक रिक्ति और पाठक के लिए विरक्ति। कहाँ का सत्य और कहाँ की वास्तविकता! लेकिन इस शोर के बीच भी कुछ एक कण्ठों से दूसरे ढंग के स्वर उठे जो या तो सुनाई नहीं पड़े या किसी वजह से दब गए।

जिस समय चारों ओर दिग्विजय की ललकार मची हुई थी, उस समय काशी के एक नितान्त नए कवि धूमिल के मुँह से मैंने ये पंक्तियाँ भी सुनीं : मुझमें सारे समूह का भय चीख़ता है दिग्विजय ! दिग्विजय !! भय चीख़ता है दिग्विजय ! भय और दिग्विजय। क्या इस विडम्बना में कोई वास्तविकता नहीं है? इन तीन पंक्तियों में जितनी बड़ी विडम्बना को व्यक्त कर दिया गया है वह लम्बे-लम्बे दर्जनों वीर-गीतों से कहीं अधिक काव्यात्मक है।’ इस तरह धूमिल की ओर हिन्दी साहित्य के पाठकों का ध्यान पहली बार गया। इसी लेख में आगे वे जो बातें लिखते हैं, वह धूमिल की कविताओं पर सबसे ज्यादा लागू होती हैं — ‘आज के कवियों की स्पष्टवादिता, सच्चाई और ईमानदारी इसी ऐतिहासिक सन्दर्भ में बोधगम्य है। यही वह वातावरण है, जिसमें स्पष्टवादिता भी एक मूल्य हो गया है। जब किसी के मुँह से साफ़ दो-टूक बात सुनने को मिल जाती है तो जैसे एक राहत मिलती है। आज किसी की तारीफ में इतना ही कह देना काफी समझा जाता है कि वह स्पष्टवादी है, ध्यान इस ओर नहीं जाता कि वह स्पष्ट कथन सही है या गलत, विवेकपूर्ण है या अविवेकपूर्ण। बहरहाल खरी बात असर कर रही है, तासीर में वह ख़तरनाक ही क्यों न हो। इसके चलते कुछ कवि-लेखकों ने तो रंग जमाया ही, राजनीति में भी कई महाजन सिर्फ इस एक गुण के कारण लोकप्रिय नेता बने बैठे हैं और उनके भी पीछे नवजवानों की एक पार्टी है। आडम्बर और ढोंग के वातावरण में ही ‘स्पष्टवादिता’ सबसे बड़ा मूल्य बन सकता है। अब ‘स्पष्टवादिता’ को मूल्य की सत्ता प्राप्त हो या नहीं, इससे बाजार-भाव का पता जरूर चलता है।’

१९६५ ई. में नामवर जब दिल्ली चले गए और ‘जनयुग’ का संपादन शुरू किया, तो बनारस के अपने प्रिय जिन साहित्यकारों को लिखने के लिए उत्प्रेरित किया, उनमें धूमिल भी थे। ३० मई, १९६५ को उन्होंने काशीनाथ को पत्र में लिखा — ‘गया-सम्मेलन में जो लेख पढ़े गए थे, मुझे उनकी जरूरत है। साथ ही, सम्मेलन की रिपोर्ट भी। तुम अपने तथा धूमिल के लेख की एक-एक कॉपी भेज दो। मैं अपने ढंग से उसका उपयोग कर लूँगा। इसके अलावा तुम्हें दो-तीन काम और करने हैं — १. चन्द्रबली सिंह से मिलकर लेख भेजवाना — मुझसे जिन दो लेखों का उन्होंने वादा किया था, उनमें से अभी तक एक भी लेख नहीं आया। २. पंडित जी से तुम्हें एक इण्टरव्यू लेना पड़ेगा — पंडितजी से मैंने यही कह दिया है। जल्द ही प्रश्नावली बनाकर तुम्हारे पास भेज दूँगा। पंडित जी के रहते वहाँ कोई गोष्ठी हो तो उसकी रिपोर्ट भेजना। ३. धूमिल, त्रिालोचन जी और विष्णु की कविताएँ भेजवाना।’ यहाँ गौर करने की बात यह है कि कनिष्ठ कवि धूमिल का नाम सबसे पहले है।

काशी ने धूमिल की कविता भेजी और नामवर के संपादन में प्रकाशित ‘जनयुग’ के तीसरे अंक में छपी। फिर उन्होंने लगातार ‘जनयुग’ के कई अंकों में धूमिल की कविताएँ छापीं। धूमिल की कविताएँ छापकर मास्टर साहब को कितनी खुशी मिलती होगी, यह कहना मुश्किल है। मगर वे हर अंक में धूमिल की कविताएँ छापना चाहते थे। २६-२-६६ को उन्होंने काशी को लिखा — ‘धूमिल जी की कविताएँ भी भिजवाओ। उनकी खामोशी खलती है। दिल्ली के भीड़ भरे अकेलेपन को शायद तुम लोगों की रचनाएँ कम कर सकें।’ धूमिल को मास्टर साहब कितना पसन्द करते थे, इसकी सूचना काशी के नाम ७ अप्रैल, १९६६ के पत्र से मिलती है — तीसरी बात धूमिल जी से कहनी है। उनकी चिट्ठी मिल गई। ‘जनयुग’ के लिए उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। जल्दी भेजवा दो। उन्हें मैं तभी पत्र लिखूँगा। विश्वनाथ जी त्रिपाठी के पास रामसुन्दर सिंह के ‘युगसत्य’ का एक अंक आया है जिसमें जाने किसने धूमिल के बारे में बेहूदा किस्म का लेख लिखा है और मुझे भी उसमें अनायास ही घसीट लिया है। तुमने तो उसे देखा होगा। आखिर क्या मामला है?’

नामवर जितना काशी से स्नेह करते थे, उतना ही धूमिल से। २३ सितम्बर, १९६६ को धूमिल अपने मास्टर साहब से मिलने दिल्ली गए। तब नामवर डी- १/६, मॉडल टाउन में रहते थे। वे तब घर पर नहीं थे, किन्तु उनका नौकर बहिर था। बहिर ने धूमिल को खिलाया-पिलाया और प्रेम से ठहराया। दिल्ली की राजनीति और साहित्यकारों के बारे में अपना विस्तृत ज्ञान धूमिल के सामने परोसा। नामवर रात को घर नहीं आए। दूसरे दिन बहिर दस बजे धूमिल को राजकमल प्रकाशन ले गया। धूमिल का नाम सुनते ही मास्टर साहब बाहर दौड़ते हुए आए। प्रेम से मिले। मानों बरसों का बिछड़ा हुआ छोटा भाई मिल गया हो। तब धूमिल ने पहलवान कट की मूँछें रख ली थीं। वे दिल्ली में घूमे और कुतुबमीनार पर भी चढ़े। उन्होंने काशीनाथ को लिखा — ‘दिल्ली रोजगार के लिए भले ठीक हो, पर काशी, विश्वास करो, यहाँ आदमी अपनी धार खो बैठता है।’ धूमिल की सबसे बड़ी विशेषता थी, उनकी अपनी धार। वे उसे खोना नहीं चाहते थे। नामवर जैसे धारदार आलोचक के साथ भी दिल्ली के माहौल में कुछ ऐसा ही हो रहा था, यह धूमिल को पसंद नहीं था। दिल्ली के अपने अनुभव को बाँटते हुए उसी पत्र में उन्होंने लिखा — ‘बसों में बड़ी भीड़ होती है। बसें अक्सर देर से मिलती हैं। बसें आते ही टर्मिनल पर खड़े मर्द और मर्द-औरतें एक साथ दौड़ने लगते हैं। जिन्हें जगह नहीं मिल पाती वे हँसते हुए वापस होते हैं। यहाँ नाकाम आदमी भी हँसता है और बेकाम आदमी भी। सबके सब एक छु-छुआती हँसी हँसते हैं आश्चर्य होता है कि जहाँ गुस्सा आना चाहिए वहाँ ये हँस रहे हैं।’

धूमिल के लौट जाने के बाद नामवर ने काशी को लिखा — ‘दो दिन साथ रहकर धूमिल जी आज सहारनपुर चले गए। बहुत दिनों बाद किसी अपने जन की बोली-बानी सुनने को मिली। लगा जैसे तुम भी उनके साथ कहीं हो। ज्यादातर मैं तुम्हारे बारे में ही बात करता रहा — बात क्या करता, पूछ-ताछ करता रहा। तुम तो कुछ लिखते नहीं कभी, इसलिए धूमिल का आना ही भला। तुम तो उपन्यास लिख रहे हो? छाती दूनी हो गई। नाटक की तरह इसे बीच में न छोड़ना। जमकर पूरा करना। धूमिल जी ने जिस ‘थीम’ की सूचना दी वह दिलचस्प मालूम हुई। लेकिन उसके लिए मूँछें बढ़ाना क्या इतना जरूरी है? मुझे तो इस विषय पर क्या कहना हो सकता है, लेकिन कुसुम से जरूर पूछ लेना, लेकिन उससे भी ज्यादा गुड्डी से, नीना को तो शायद खिलवाड़ के लिए मसाला मिल जाएगा। मेरी दिलचस्पी सिर्फ इसमें है कि वे मूँछें तुम्हारे उपन्यास में खड़ी मिलें। बस।’

नामवर ने ‘आलोचना’ का सम्पादन जब शुरू किया तो उसमें कविताएँ भी प्रकाशित करने लगे। उनके सम्पादन में ‘आलोचना’ का पहला अंक — अप्रैल-जून, १९६७ में छपा, जिसमें उन्होंने भारतभूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह के साथ धूमिल की कविता ‘बीस साल बाद’ प्रकाशित की, जिसकी ये पंक्तियाँ बेहद प्रसिद्ध हुईं — दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं दीवारों में चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है, हवा में पफड़पफड़ाते हुए हिन्दुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है …. आह ! वापस लौटकर छुटे हुए जूतों में पैर डालने का यह वक्त नहीं है, बीस साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुज़रते हुए अपने-आपसे सवाल करता हूँ — क्या आज़ादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है या इसका कोई खास मतलब होता है?’

‘आलोचना’ के जनवरी-मार्च, १९६८ अंक में नामवर ने धूमिल की सबसे लम्बी कविता ‘पटकथा’ को प्रकाशित किया और इस कविता का उल्लेख उन्होंने ‘कविता के नए प्रतिमान’ में भी किया। वे ‘अनुभूमि की जटिलता और तनाव’ नामक अध्याय में लिखते हैं — ‘धूमिल, कुमारेन्द्र, पारसनाथ सिंह, कमलेश आदि जिनकी कविताओं में अन्दर की दृढ़ता से उत्पन्न होने वाली व्यंग्य-विडम्बना के साथ स्वर में निर्णयात्मकता है, वस्तुतः इन कविताओं का स्वर आन्तरिक तनाव से रहित है, किन्तु परिवेश से लगाव साधने की जोर-आजमाइश कहीं अधिक है और यही बोध इन युवा कवियों की कविताओं को इस्पाती सघनता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए धूमिल की ‘पटकथा’ शीर्षक लम्बी कविता, जो अपने ही शब्दों में ‘एक प्यार भरी गुर्राहट’ है। ममतामयी निर्ममता का यह विरोधाभास कविता की भाषा में भी देखा जा सकता है जो सपाटबयानी का आभास देते हुए जीवन्त-बिम्बों में व्यक्त होती है जैसे — एक अजीब-सी प्यार भरी गुर्राहट जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है और साथ ही किसी मेमने का सिर चबा रही है।

नामवर ने ‘विसंगति और विडम्बना’ शीर्षक अध्याय में एक जगह और धूमिल का जिक्र किया है। वे लिखते हैं — ‘अरथ अमित अति आखर थोरे’ के ऐसे उदाहरण आज कम ही मिलते हैं। इधर के कवियों में विपिन कुमार अग्रवाल और धूमिल ने इस रंग में ज्यादा रुचि दिखलाई है किन्तु इन दोनों कवियों में — खास तौर से धूमिल में शब्दों और तुकों से खेलने की अपेक्षा सूक्तियों से खेलने की वृत्ति अधिक है। धूमिल यह कहते हैं — हर ईमानदारी का एक चोर दरवाज़ा है जो संडास के बगल में खुलता है।

१९७२ ई० के प्रारम्भ में धूमिल ने अपना कविता-संग्रह ‘संसद से सड़क तक’ तैयार कर मास्टर साहब को भेजा। २४ जुलाई, १९७२ ई० को नामवर ने काशी को लिखा — ‘धूमिल जी ने ‘आलोचना’ के लिए कविता भेजने को कहा था और वे भी चुप ही रहे। उनसे कहो कि वे अपनी कविता तुरन्त भेजें। उनकी पुस्तक तभी प्रकाशित होगी जब वे ‘आलोचना’ के लिए कविता भेजेंगे। वैसे, पुस्तक रखी पड़ी है।’ धूमिल ने ‘आलोचना’ के लिए कविताएँ नहीं भेजीं। किन्तु, उनकी पुस्तक राजकमल प्रकाशन से १९७२ ई. के अंतिम महीनों में छपी। १९ मार्च, १९७२ ई० को धूमिल ने आचार्य द्विवेदी और नामवर पर अपनी डायरी में एक दिलचस्प टिप्पणी धूमिलीय अंदाज में लिखी — ‘डॉ. हजारीप्रसाद द्विवेदी को लगातार इस्तेमाल होते रहने की लत पड़ गई है। जब उनका इस्तेमाल होता है यानी जब वे दो-चार आदमियों से घिरे रहते हैं, वे बेहिसाब ठहाके लगाते हैं और गूँजते हुए बैठे रहते हैं। लेकिन जब उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता है, वे एक अजीब-सी बेचैनी से भर जाते हैं। छूँछे घड़े में भरी हवा की तरह उनकी देह हाय-हाय करती हुई। वे तब एक पल भी बैठ नहीं पाते। तुम ध्यान से उन्हें कभी-कभार सड़क की पटरी पकड़ कर जाते हुए देखो — ऐसा मृत मुख अधखुला और सांय-सांय… कि हाय ! जैसे कोई मर गया है और चल रहा है। नामवर के साथ अभी यह हुआ नहीं है। नामवर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उनके बाप तक ने उनका इस्तेमाल कर पाने में खुद को असमर्थ पा लिया है। इस्तेमाल से बचते रहना नामवर की आदत नहीं, तरकीब का हिस्सा है। दिक्कत सिर्फ तभी होती है कि एक तरकीब से दूसरी तरकीब निकालते रहने की आदत का शिकार वे अक्सर हो जाया करते हैं।’ इतनी बेढब और तल्ख टिप्पणी करने वाले धूमिल को नामवर पसंद करते थे और छोटे भाई की तरह मानते थे — यह उनका बड़प्पन था।

दुर्भाग्यवश १० फरवरी, १९७५ ई. को ब्रेन-ट्यूमर के कारण लखनऊ के अस्पताल में सुदामा पाण्डेय ‘धूमिल’ का देहांत हो गया। अस्पताल में १४ जनवरी, १९७५ ई० को उन्होंने अपनी अंतिम कविता लिखी — शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है। नामवर ने ‘आलोचना’ का अंक-३३, (अप्रैल-जून, १९७५) धूमिल की स्मृति में निकाल कर उनका स्मृति तर्पण किया। उनका दूसरा कविता-संग्रह ‘कल सुनना मुझे’ १९७७ में बनारस में ही प्रकाशित किया गया, जिस पर १९८० का साहित्य अकादेमी पुरस्कार नामवर ने दिलवाया और उसी वर्ष धूमिल और उनकी कविता पर सुरेश शर्मा के साथ एक बातचीत में ये विचार रखे — धूमिल को अकादमी पुरस्कार मिलने पर मुझे परितोष हुआ। यदि उनके जीते जी यह पुरस्कार मिला होता तो खुशी होती। यदि कोई इस पुरस्कार को पिछले दस-बारह वर्षों में युवा कवियों द्वारा लिखित कविता की स्वीकृति के रूप में ग्रहण करना चाहता है तो वह साहित्य अकादमी को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दे रहा है। मेरी दृष्टि में यह केवल कवि धूमिल का महत्त्व-स्वीकार है और वह भी देर से। एक आशंका जरूर है कि यह पुरस्कार कुछ और समकालीनों को धूमिल के खिलाफ कर देगा।

कवि धूमिल उस सातवें दशक की उपज हैं जिसका आरंभ भारत-चीन सीमा संघर्ष से हुआ और जिसमें पाकिस्तान के साथ थोड़े से अंतराल पर दो-दो लड़ाइयाँ हुईं। सन् ६७ का भयंकर देशव्यापी अकाल पड़ा, राजनैतिक अस्थिरता और नक्सली क्रांति का विस्फोट हुआ। इस आर्थिक, राजनैतिक संकट के दौर में अनेक प्रकार की निम्न मध्यवर्गीय अराजकतावादी प्रवृत्तियाँ प्रकट हुईं जिनमें से कुछ की अभिव्यक्ति कविता में भी हुई। धूमिल की कविता का सामाजिक संसार मोटे तौर से यही है किंतु धूमिल की विशेषता यह है कि इस माहौल की उथल-पुथल की तस्वीर पेश करते हुए भी वे भीड़ का हिस्सा नहीं बने। ‘कल सुनना मुझे’ नामक-काव्य संकलन में भूमिका के अंतर्गत धूमिल का एक गद्य-पद्य मिश्रित अंश दिया गया है। उसमें धूमिल ने यह लिखा है, ‘नई कविता के कवि शब्दों को गोल कर रखते थे। सन् साठ के बाद के कवि शब्दों को खोलकर रखते हैं।’ इन पंक्तियों से ‘नई कविता’ और साठोत्तरी कविता के भाषा-भेद को धूमिल ने बतलाने की कोशिश की है। इससे साफ मालूम होता है कि धूमिल ‘नई कविता’ की गोल-मोल भाषा से असंतुष्ट थे और अपनी कविता के लिए वे किसी और भाषा की तलाश में लगे थे।

अकविता का जिक्र उन्होंने नहीं किया है लेकिन यह तथ्य है कि अकविता सन् ६० के बाद की कविता का ही एक अंग है, जिसके समानान्तर कवि धूमिल का विकास हुआ। कुछ लोगों की राय में धूमिल भी कुछ समय तक अकविता आंदोलन से जुड़े थे, क्योंकि दिल्ली से प्रकाशित होने वाली ‘अकविता’ पत्रिका में उनकी एक कविता छपी थी। लेकिन लखनऊ से प्रकाशित होने वाली ‘आरंभ’ नामक लघुपत्रिका के सम्पादक विनोद कुमार भारद्वाज को सन् ६७ के एक पत्र में धूमिल ने स्पष्ट लिखा था, ‘अकविता में मेरी एक कविता ‘शांति पाठ’ छप गई है और तुम जानते हो कि अकविता मेरे लिए कोई आंदोलन नहीं सिर्फ एक छोटी पत्रिका है।’ धूमिल के इस कथन से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अकविता आंदोलन से उनका कोई संबंध न था। अकविता से धूमिल को सम्बद्ध करने का कारण शायद यह है कि उनकी आरंभिक कविताओं में कहीं-कहीं ‘मासिक धर्म’, ‘गर्भपात’, ‘वीर्यपात’, ‘जाँघों का जंगल’– जैसे कुछ सुरुचि-भंजक शब्द मिल जाते हैं किन्तु मेरे ख्याल में धूमिल पर यह असर सीधे एलेन गिन्सबर्ग से आया था, जो इत्तफाक से सन् ६२-६३ के दिनों में बनारस में थे और धूमिल उनसे अक्सर मिलते रहे।

शायद इसमें कुछ हाथ राजकमल चौधरी का भी है जिनकी मृत्यु पर धूमिल ने एक कविता भी लिखी थी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि सेक्स संबंधी वर्जित शब्दों का प्रयोग धूमिल की कविता में कुछ इस तरह आते हैं जैसे गाँव के लोगों की सामान्य बातचीत के बीच अनायास या सहज भाव से। उदाहरण के लिए १९६७ में लिखी ‘अकाल दर्शन’ कविता की ये अंतिम पंक्तियाँ — ‘क्रांति — यहाँ के असंग लोगों के लिए / किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूजी है।’ इन पंक्तियों के ठीक पहले धूमिल ने लिखा है, ‘इस देश में / एकता युद्ध की और दया अकाल की पूँजी है।’ अंग विशेष के लिए भोजपुरी तद्भव शब्द का प्रयोग अकवितावादियों से धूमिल को किस तरह अलग कर देती है इस पर विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, अकाल का संदर्भ काफी है। पहले अबोध बच्चा और फिर क्रांति के विषय में असंगता पर दर्द से भरा हुआ व्यंग्य, उस शब्द की अश्लीलता को मार्जित कर देते हैं। धूमिल के यहाँ तथाकथित अश्लील शब्द प्रायः राजनीति के संदर्भ में आते हैं लेकिन वे ‘देह की राजनीति’ नहीं बनते जैसा कि राजकमल चौधरी के यहाँ होता था।

इस प्रसंग में एक बात और उल्लेखनीय है कि ६७-६८ के बाद धूमिल ने ऐसे शब्दों को एकदम छोड़ दिया। अकवितावादियों की संवेदना मुख्यतः शहराती मध्यवर्ग की कही जाती है। गाँव या कस्बे से महानगर में आया हुआ एक कुंठाग्रस्त निम्नमध्यवर्गीय युवक अपनी मानसिक विकृतियों को जिस प्रकार शब्दबद्ध करने की कोशिश करता है उसका एक दस्तावेज़ अकविता आंदोलन है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अकविता में बहुत कुछ महानगर का नितांत मनोगत आतंक व्यक्त हुआ है। इसके विपरीत धूमिल को सामान्यतः गाँव-देहात की ज़िन्दगी का कवि माना जाता है। किन्तु फर्क इतना ही नहीं है, यह आधा सच है। धूमिल की कविता में भी शहर है, जैसे — ‘शहर में सूर्यास्त’, ‘शहर का व्याकरण’ और ‘शहर, शाम और एक बूढ़ा’ — में। लेकिन यह शहर अकवितावादियों के शहर या महानगर से भिन्न है और इस शहर से धूमिल का रिश्ता भी भिन्न है। धूमिल के शहर में सिर्फ ‘बेमानी भीड़’, ‘रतिक्रांत महिलाएँ’ और ‘काफी हाउस’ ही नहीं है बल्कि उसमें ‘मोचीराम’ है, ‘हल्लागाड़ी’ है, ‘बनिया की सच्चाई’ है तथा इसी तरह की और भी बहुत-सी चीजें हैं यानी अकवितावादियों के अमूर्त महानगर के विपरीत ज्यादा भरा-पूरा, जाना-पहचाना संसार है, जिसमें कवि एक औसत नागरिक की तरह हिस्सा लेता है। धूमिल का यह शहर बहुत कुछ उनके गाँव जैसा ही है। ‘नफ़रत’ और ‘साजिश’ दोनों जगह है। धूमिल की कविताओं में इन दोनों में से किसी के बारे में कोई रोमांटिक धारणा नहीं है। दरअसल कवि धूमिल की शक्ति का मूल उत्स ही है उनका गँवई अनुभव और किसानी संस्कार। वे दुनिया को किसान की नज़र से ही देखते हैं। इसीलिए उनकी उपमाएँ, बिम्ब तथा मुहावरे आदि अनायास ही किसानी दुनिया से आते हैं। ‘भाषा के तस्कर संकेत’, ‘बैलमुत्ती इबारतों’ की तरह दिखते हैं, ‘बीमार आदमी की जाँघों की हरकत’, ‘पाला लगी मटर’ की तरह दिखती है और राजनीति ‘सुविधापरस्त लोगों के ऊसर दिमाग में थूहर’ की तरह उग आती है।उल्लेखनीय बात यह है कि जिस दौर में हिन्दी कविता आयातित विदेशी बिम्बों और प्रतीकों से सज रही थी और हर जगह कविता में सलीब लटकते हुए दिखलाई पड़ते थे, धूमिल ने ठेठ अपने आस-पास की दुनिया से बिम्ब आदि लिए हैं। एक तरह से उन्होंने एक लम्बे अर्से के बाद हिन्दी-कविता को ‘नए पत्ते’ के निराला, ‘धरती’ के त्रिलोचन, ‘युग की गंगा’ के केदारनाथ अग्रवाल और ‘युगधारा’ के नागार्जुन की परंपरा से जोड़ने का सर्जनात्मक प्रयास किया, जो एक हद तक पहले से भी ज्यादा वास्तविक, यथार्थ और निर्मम है। यह बात उनकी ‘खेवली’ और ‘गाँव में कीर्तन’ कविता से और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, जहाँ ‘नलकूपों की नालियाँ झरना हो गई हैं और उनमें अब लाठियाँ बहती हैं’ तथा ‘सोच में डूबे हुए चेहरों और दरकी हुई जमीन में कोई फर्क नहीं है।’

इस गँवई दुनिया का कवि धूमिल ‘ग्राम्या’ के कवि पंत से कितना अलग और वास्तविक है इसका एहसास इससे हो सकता है, जब वह कहता है कि : ‘मैं टूटते हुए परिवार में धनुषटंकार झेलते हुए जवान बछड़े-सा कराहता हूँ।’ धूमिल द्वारा हर चीज को शक की नज़र से देखे जाने के पीछे भी संभवतः लगातार छले जाते हुए किसानों का नज़रिया है और वहीं से ठेठ व्यावहारिकता का दृष्टिकोण भी आया जान पड़ता है। ‘पटकथा’ शीर्षक लम्बी कविता में यह संदेहशीलता अपने चरमरूप में व्यक्त हुई है। बुद्धिजीवियों को इसीलिए धूमिल बराबर संदिग्ध मानते रहे हैं। उनकी राय में — ‘वे सब के सब तिजोरियों के दुभाषिये हैं, वे वकील हैं। वैज्ञानिक हैं अध्यापक हैं। नेता हैं दार्शनिक हैं लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं यानी कि- कानून की भाषा में बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है।’ इस किसानी दृष्टि का ही एक रूप है वस्तुओं के वर्णन में नितांत पार्थिकता। उदाहरण के लिए ‘बकरे की ताज़ा और टभकती हुई रान की तरह आसमान की पट्टी पर झूलती हुई सुबह’ या फिर ‘क्योंकि — असली अपराधी का नाम लेने के लिए कविता, सिर्फ उतनी ही देर सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुई गंड़ास के बीच बोटी सुरक्षित है।’

अकेलेपन पर वैसे तो बहुत-सी कविताएँ लिखी गई हैं, लेकिन धूमिल जब कहते हैं — ‘हर बार वापस घर लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव-सा महकता हूँ तो यह अकेलापन अपनी पूरी पार्थिव गंध के साथ कहीं अधिक तीव्रता से महसूस होता है।’ इसी किसानी दृष्टि के द्वारा धूमिल ने हिन्दी-कविता को एक जीवंत नई भाषा दी : केवल शब्द नहीं बल्कि वाक्य विन्यास और बातचीत का लंबा लहजा भी, जिसे ‘मोचीराम’ की बातचीत और ‘कवि १९७०’ के कथोपकथन में साफ देखा जा सकता है। धूमिल के मन में कहीं स्त्री विषयक रोमेंटिक दृष्टि के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया का भाव था। ‘गृहस्थी : चार आयाम’ शीर्षक कविता में वे कहते हैं — ‘औरत आंचल है, जैसा कि लोग कहते हैं — स्नेह है, किंतु मुझे लगता है इन दोनों से बढ़कर औरत एक देह है।’ किन्तु उल्लेखनीय है कि इसका संदर्भ गृहस्थी है। धूमिल की कविता में नारी परिवार-विहीन छायावादी प्रेमिका की तरह नहीं आती बल्कि गृहस्थिन की तरह आती है। इस कविता में रसोईघर के अन्दर — ‘करछुल बटलोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता है और जलता रहता है औरत गँवे-गँवे उठती है…’ इत्यादि। क्या यह नारी का यथार्थ रूप नहीं है? और इस यथार्थ को देखने वाली किसानी दृष्टि सिर्फ सामंती है?

वैसे धूमिल ने परिवार के बाहर भी नारी को देखा : एक जगह उन्हें लेनिन का सिर ‘नीग्रो औरत के पुष्ट दूध भरे स्तन-सा’ दिखाई पड़ता है और ‘आतिश के अनार-सी वह लड़की’ शीर्षक कविता भी धूमिल की ही है, जो खुद को आततायी के टैंक के नीचे बम के साथ फेंक देने वाली कुमारी रोशनआरा बेगम के लिए लिखी गई थी। निःसंदेह इस कविता में नारी के वीरत्व के प्रति एक रोमेंटिक भावना अधिक मुखर है, किंतु यथार्थ की मांसलता यहाँ भी मौजूद है। क्या इसके बाद भी आप नारी के प्रति धूमिल की दृष्टि को सामंती कहेंगे? राजकमल चौधरी के बारे में लिखते हुए धूमिल ने एक जगह लिखा है, ‘इसके पहले कि वे उसे… किसी अपाहिज धारणा में बदल दें मैं उन तमाम चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करना चाहता हूँ।’ मुझे भी डर है कि धूमिल की कविता को किसी अपाहिज धारणा में न बदल दिया जाए। जैसा कि धूमिल ने स्वयं कहा है कि ‘उनकी कविता माँगती है समूचा आदमी खुराक के लिए।’ यही नहीं बल्कि उनकी दृष्टि में ‘कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है’ इसलिए इस समूचे आदमी को ध्यान में रखकर धूमिल। की जीवनदृष्टि को आंकना चाहिए।

राजनीति के स्तर पर धूमिल को मौजूदा जनतंत्र में विश्वास न था। एक जगह उन्होंने लिखा है — ‘हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है जनतंत्र, जिसकी सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़िये की जुबान पर ज़िन्दा है।’ अपनी एक दूसरी कविता में उन्होंने लिखा है, ‘अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है / जिसकी जान मदारी की भाषा है?’ स्पष्ट है कि वे इस पूँजीवादी जनतंत्र से असंतुष्ट थे और उन्हें अपनी कविता के लिए ‘दूसरे जनतंत्र’ की तलाश थी। यह दूसरा जनतंत्र निश्चित ही जनता का वास्तविक जनतंत्र है। वे धीरे-धीरे परिवर्तन होने के प्रति आश्वस्त न थे जैसा कि एक कविता में उन्होंने लिखा है — एक पूँजीवादी दिमाग है, जो परिवर्तन तो चाहता है मगर आहिस्ता-आहिस्ता, कुछ इस तरह कि चीज़ों की शालीनता बनी रहे, कुछ इस तरह कि काँख भी ढंकी रहे और विरोध में उठे हुए हाथ की मुट्ठी भी तनी रहें। कहने की आवश्यकता नहीं कि आहिस्ता-आहिस्ता परिवर्तन का विकल्प क्रांति ही हो सकती है। धूमिल की ‘शब्द जहाँ सक्रिय है’, ‘खून के बारे में कविता’ तथा ‘कविता के द्वारा हस्तक्षेप’ जैसी बाद की कविताओं में ऐसी क्रांति का संकेत मिलता है जिसमें छापामार दस्ते सक्रिय हैं। किंतु इस क्रांति में भी धूमिल का ध्यान मुख्यतः कवि-कर्म और कविता की भूमिका पर है। मसलन वे कहते हैं, ‘कविता हत्या नहीं करती’ या फिर ‘कविता मारती नहीं, जानें बचाने की कोशिश में पहल करती है’ और अंत में शस्त्र से कविता को अलग करते हुए वे कहते हैं कि ‘कविता में शब्दों के जरिये एक कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भरता है जबकि शस्त्र अपने वर्ग शत्रु को समूह से विच्छिन्न करता है।’ इन कविताओं में धूमिल जिस क्रांतिकारी कविता का काव्यशास्त्र रचते हैं, वह कोई राजनैतिक घोषणापत्र नहीं है और न आवेशपूर्ण जनाह्वान, बल्कि उनके शब्दों में, ‘कविता वाणी की आँख है’ और ‘ज़िन्दगी के कई स्तरों पर खुद को पुनरीक्षण का अवसर देने वाली समझ है’। ऐसा लगता है कि धूमिल के शब्द क्रांति के इसी मोर्चे पर सक्रिय थे। इसीलिए उनकी कविता में ‘अगिन-गीत’ भी दर्दीले गले से फूटते हैं।

मेरी दृष्टि में धूमिल के उस ‘विजन’ को ये पंक्तियाँ समूची अर्थवत्ता के साथ अच्छी तरह व्यक्त करती हैं — ‘मैं सिर्फ इतना भर जानता हूँ कि शब्द जहाँ सक्रिय है, भूख का सिलसिला भाईचारे की ज़मीन पर छापामार सीटियाँ बजाने लगा है और तब ही से भाइयो ! मेरे पुरवासियो !! मेरे पड़ोस की चुनमुन चिरैया अपना घोंसला लोहे की जालियों से बुनने लगी है और मेरी छप्पर का एक नन्हा तिनका जंगल की शाख होने का सपना देखने लगा है।’ ‘पटकथा’ लम्बी कविता जरूर है, लेकिन मेरी दृष्टि में वह धूमिल की सबसे अच्छी कविता नहीं है। ‘मोचीराम’, ‘मुनासिब कार्रवाई’, ‘शब्द जहां सक्रिय हैं’, ‘बारिश में भीगकर’ जैसी छोटी कविताएँ मुझे ज्यादा सफल और अच्छी लगती हैं। आकार में छोटी होते हुए भी ‘मोचीराम’ का विन्यास बहुत कुछ लम्बी कविता वाला ही है। फिर भी मुझे लगता है कि धूमिल लम्बी कविता के कवि नहीं थे, जिस तरह कि मुक्तिबोध थे। यदि अपनी बात स्पष्ट करने के लिए युद्ध के प्रकारों से सादृश्य लें तो धूमिल कविता में छापामार लड़ाई के कौशल में दक्ष थे, खुले मैदान का युद्ध उनके वश का न था, जिसके लिए बड़ी सेना और उसमें उपयुक्त संगठन क्षमता की अपेक्षा होती है। छोटी कविताओं के अंदर चुस्त फिकरों और अनुभवों से निचोड़ी हुई विचारगर्भ सूक्तियों की मार में वे कहीं अधिक कुशल थे। मुक्तिबोध से वे इस बात में सर्वथा भिन्न हैं। यहीं निराला का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा क्योंकि वे दोनों प्रकार की कविताओं के सव्यसाची थे। ज़िन्दगी धूमिल को यदि और समय देती तो शायद वे लम्बी कविताओं के लिए अपेक्षित साधन जुटा पाते, क्योंकि उनके पास सामग्री की कमी न थी और काव्यसृजन के लिए समर्पण भी अपने समकालीन कवियों में बहुतों से कहीं अधिक था।

क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि इतनी कम कविताएँ लिखकर भी धूमिल सातवें दशक की कविता के शिखर पर पहुँच गए और आधुनिक हिन्दी कविता में उन्होंने अपनी विशिष्ट लीक बना ली, जिसका मूल्य नितांत समसामयिक नहीं है। समकालीन कवियों में शायद ही किसी कवि ने इतनी उद्धरणीय और अविस्मरणीय काव्य-पंक्तियाँ दी हों। यह प्रसंग इतना निजी और अंतरंग है कि इसके बारे में मेरा कुछ न कहना ही उचित है। मेरे परिचय-वृत्त में धूमिल १९६२ के आस-पास भारत-चीन सीमा-संघर्ष के दौरान आए और गीतों की दुनिया को छोड़कर, जैसा कि उन्होंने स्वयं लिखा है, वे अपनी कविताओं की हद फाँद रहे थे।’ उन्हीं दिनों मैंने ‘ज्ञानोदय’ में प्रकाशित लेखमाला के एक लेख में उनकी एक कविता की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए एक समर्थ कवि के उदय की सूचना दी थी। उसके बाद तो ‘जनयुग’ और ‘आलोचना’ के द्वारा धूमिल की अनेक कविताएँ प्रकाश में आईं और साहित्यिकों को एक नई काव्यात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ। दूसरों से अक्सर सुनता रहा कि आपसी व्यवहार में धूमिल बहस करते-करते लड़ पड़ते थे और इस तरह उन्होंने बड़े-बड़ों की इज़्ज़त उतार ली, लेकिन मुझे इसका कभी अनुभव नहीं हुआ शायद इसलिए कि उनके लिए मैं ‘मास्टर साहब’ था। मुझे ऐसा लगता है कि धूमिल ने बहुत-सी बातों में निराला का व्यक्तित्व पाया था। शायद एक अर्थ में वे दूसरे निराला थे।

Leave a Comment