डॉ चंद्रिका प्रसाद चंद्र II

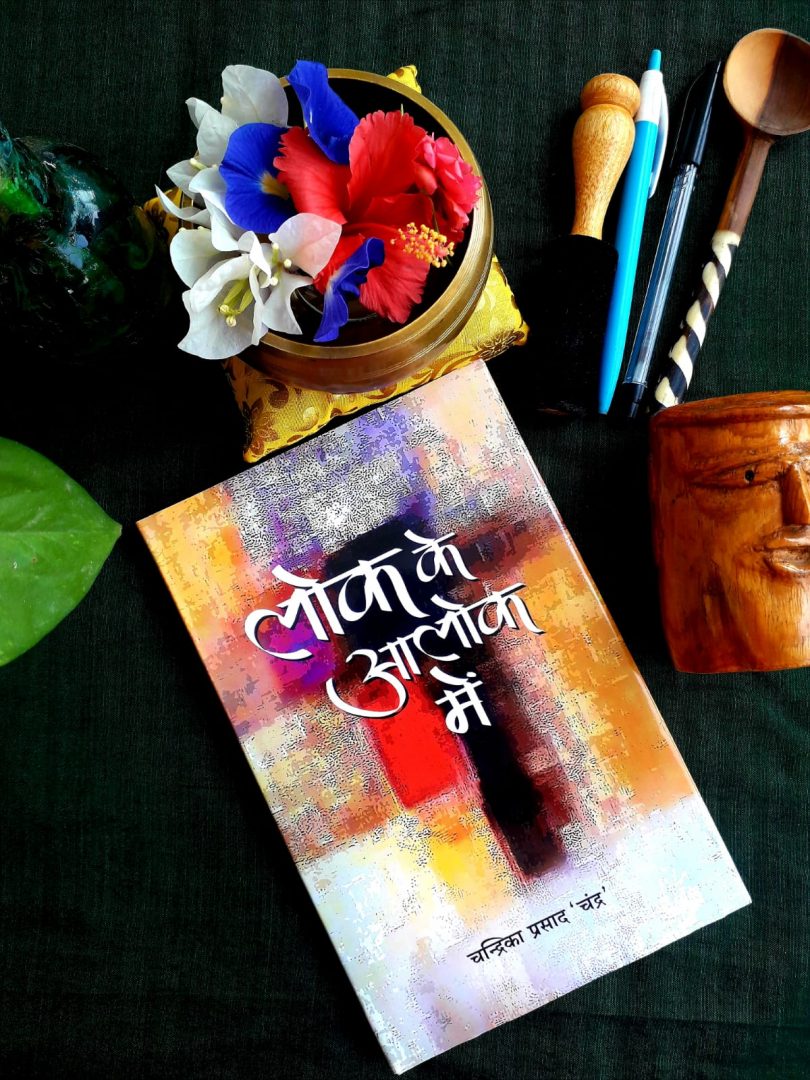

(पुस्तक : लोक के अलोक में )

प्रेमचन्द चाहते थे कि साहित्य, राजनीति की दिशा तय करे। उन्होंने, कहा था कि साहित्य, राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। जब उन्होंने यह कहा तब उनके ध्यान में बोल्शेविको की क्रान्ति थी जिसमें “कम्यूनिस्ट मेनी फेस्टो” का क्रान्तिकारी उद्घोष था। भारत की पराधीनता के दिनों में प्रेमचन्द की यह आकांक्षा भी थी और स्थापना भी, परन्तु आज यह मात्र एक जुमला है। यूनान, मिस्र, रोम, चीन और भारत के इतिहास इस बात के प्रमाण हैं कि साहित्य सदैव राजनीति का मुखापेक्षी रहा। दरबार से बाहर साधनारत साहित्यकार या कलाकार लोक की स्मृति में तो रहे, परन्तु इतिहास के परिशिष्ट में नहीं रहे। तानसेन को दुनिया ने जाना परन्तु स्वामी हरिदास और बैजूबावरा को जानने वाले अँगुलियों पर हैं। प्रेमचन्द ने जब ये विचार व्यक्त किया था तब भारतीय राजनीति के शीर्षस्थ लोग साहित्य से भी वास्ता रखने वाले थे। तिलक,गोखले, अरविन्द, मदनमोहन मालवीय, मौलाना आजाद, जवाहर लाल, गणेश शंकर इत्यादि आजादी की अगुआई करने वाले लोग वैचारिक रूप से ज्ञान सम्पन्न एवं भाव सम्पन्न मशालची थे, जिनके पीछे राजनीति चल रही थी। उनकी लेखनी और जीवनी में आदर्श यथार्थ था। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन के हांथो साहित्य और राजनीति की मशाल थी। भगत सिंह का ‘प्रताप’ का सम्पादक बनना और “मैं नास्तिक क्यों हूँ” जैसे क्रान्तिकारी विचारों में जीना, उनके अद्भुत मेधा का प्रमाण है। आजादी के दस वर्षों के अन्दर लोगों का राजनीति से मोह भंग हो गया, यद्यपि उस समय की पीढ़ी आजादी के संघर्षों की उपज थी, परन्तु सत्ता के ताने-बाने ने भारतीय स्वप्नों के शिराज़े को छितरा दिए। मुक्ति बोध ने ‘अन्धेरे में’ देश का दर्द लिख दिया। बहुत कम समय में उन्होंने वर्तमान स्थिति की भविष्यवाणी बिना ज्योतिष ग्रंथों के पढ़े लिखकर दे दिया–“लिया, बहुत-बहुत ज्यादा/दिया, बहुत-बहुत कम/मर गया देश/जीवित रह गए तुम। आजादी के दस-बारह वर्ष का यह मूल्यांकन देखें जो आज भी मशाल है। अब तो आजादी के पचहत्तर साल हो गए। कविता प्रश्नाकुल है, उत्तर इतने दिनो बाद भी नहीं आया। आज की पीढ़ी में देश की सांस्कृतिक समझ या तो गायब है या एकपक्षीय और आत्ममुग्धता की हद तक एकांगी है। पं. जवाहर लाल नेहरू बहुत बड़े इतिहासकार और लेखक थे। उन्होंने तर्कों के आधार पर विश्व के इतिहास का अध्ययन किया था। उन्होंने ‘भारत की खोज’ जैसा ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा जो कि प्रधानमंत्री बनने के पहले का प्रदेय है, जो देश की थाती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अन्दर का साहित्यकार, विवेचक, इतिहासकार चुक गया और राजनेता मुखर हो गया, फिर भी साहित्यकारों को अपने आस-पास रखा। रामधारी सिंह ‘दिनकर’ के “संस्कृत के चार अध्याय” की भूमिका लिखी। ‘दिनकर’ राज्य सभा के सदस्य थे। ‘ ६२ के चीनी आक्रमण पर ‘दिनकर’ ने जनता का आक्रोश ‘परशुराम की प्रतीक्षा’ में व्यक्त किया। भारतीय पराजय का कारण व्यवस्था को बताते हुए तथा कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी कांग्रेस-नीति पर जमकर बरसे। कहते हैं, किसी समारोह में पंडित जी और ‘दिनकर’ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सभा स्थल की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। पंडित नेहरू के ठीक पीछे ‘दिनकर’ चल रहे थे, एकाएक पंडित जी का पांव फिसला और वे गिरने लगे, पीछे चलते ‘दिनकर’ ने उन्हें संभाल लिया। कुछ देर आश्वस्त होने के बाद पंडित जी ने कहा–दिनकर! आप न होते तो मैं गिर गया होता।” दिनकर ने हंसते हुए कहा– पंडित जी! राजनीति जब भी गिरती है, उसे साहित्य ही सहारा देता है।’ यह अलग बात है कि दिनकर, चीनी आक्रमण से क्षुब्ध होकर राज्य सभा और कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपने गांव चले गए। उन्होंने महसूस किया कि सत्ता के समीप रहकर साहित्यकार का दायित्व-बोध बाधित हो जाता है, न वे तेवर रह जाते हैं न सच कहने का साहस।

यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य को देखें तो पायेंगे कि उस समय के साहित्य में समाज का सांगोपांग तो मिलता है पर राजनीति लगभग अनुपस्थित है। राजनीति साहित्य के पास गई है। राजनीति का समाधान साहित्य के आश्रयों में स्थित था। उनका अपना आंगन था, अपनी कुटिया थी। राजा दशरथ के पुत्र-मोह पर वशिष्ठ की सलाह कि विश्वामित्र के साथ राम-लक्ष्मण का जाना, राज्य के और उनके लिए लाभप्रद है,यह सत्ता और स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की स्वायत्तता थी। तब संस्कृति और साहित्य में राजनीतिक चेतना और समझ तो थी परन्तु न तो सीधे भागीदारी थी न हस्तक्षेप, इसीलिए उस युग का साहित्य स्वांतः सुखाय था। आज स्थितियां बदली हैं, साहित्य में राजनैतिक चेतना तो विकसित हुई हस्तक्षेप भी बढ़ा, परन्तु राजनीति में साहित्यिक चेतना का अभाव है। हमारी आजादी का संघर्ष साहित्य की देन है, कविताएं गाते, वन्दे मातरम् बोलते, फांसी पर चढ़ते, देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है, गाते हुए शहादत का इतिहास लिखते रहे। राजनीति, साम-दाम-दण्ड-भेद की नीति पर चलने वाली व्यवस्था है, साहित्य में इस प्रकार की नीतियों के लिए कोई स्थान नहीं। साहित्य, प्राणी मात्र भर नहीं प्रकृति के हर अवयव के संवेदना के साथ जुड़ी हैं, उसका संसार किसी भी सीमा का बंधन नहीं मानता। वह द्वीप महाद्वीप में सीमित नहीं, वैश्विक है। राजनीति का भूगोल है। वह अपना भूगोल आज के विकसित युग में भी बढ़ाने में लगा है। साहित्य, विश्व भर की जन भावना और चेतना से जुड़ा है। राजनीति सदैव साहित्य से डरती रही है, इसी से उसने साहित्य में भी विचारों की घुसपैठ की है। परिणाम स्वरूप साहित्य भी विभाजित हुआ। परिवर्तन और परम्परा के इस संघर्ष में, परम्परा को विकास में बाधा मानते हुए सनातनता प्रभावित तो हुईं परन्तु नितांत खारिज नहीं हुई। जब भी चुनौतियां आती हैं, अतीत की बैसाखी पर ही देश खड़ा होता है। परम्पराएं आस्था का आधार हैं। कितने फूलों से एकात्रित पराग से निर्मित मधु है, परम्परा। परिवर्तन आवश्यक है, संस्कृतियों का मिश्रण यदि होता है तो श्लाघ्य है परन्तु अपनी मिट्टी, निजता की खुशबू, मिठास ही अपनी अस्मिता है, इसका ध्यान रखना भी आवश्यक है। राजनीति में विचार और सत्ता संघर्ष के अनेक रूप देखने को मिलते हैं परन्तु साहित्य में विचारों के संघर्ष तो है, सत्ता-संस्थान नहीं। यदि कहीं संस्थान हैं तो उसमें राजनैतिक विचारों के लोग ही सत्ता के बल से प्राप्त कर उस साहित्य संस्थान को अवमूल्यित कर देते हैं, उनके स्वर, स्वायत्त नहीं होते। आश्रम वासियों की संस्कृति, जिनके पास न रहने का ठिकाना था, न खाने का, भौतिक सुख जिनके स्वप्न में भी नहीं था, उनके चिंतन में ‘वसुधैव कुटम्बकम्, बहुजन हिताय’ था। सर्वसुविधा सम्पन्न आज किसी भी संस्थान में क्या वैसे भाव हैं जो अभावग्रस्त संस्थानों के थे?

आज राजनीति धर्म, जाति, वर्ग और परिवार में सिमट गई है। मनुष्य का हित किसी के चिंतन में नहीं है, प्राणी और प्रकृति तो दूर की बात है। पहले उसकी जाति,धर्म, परिवार की बात पूछी जाती है। क्या यह वही भारत वर्ष हैं जिसके नाम पर इस देश का नाम रखा गया, उसने अपने अनेक नालायक पुत्रों को दर किनार कर राजवंश-परम्परा के प्रतिकूल भारद्वाज कुल के शांतनु को भारत की बागडोर सौंपी थी? जिस भारत ने राजवंशीय परम्परा को समाप्त किया था, क्या कभी उसने सोचा होगा कि उसी के देश में कभी ऐसा भी लोकतंत्र आएगा जिसे कि देश चलाने वाले वंश-परम्परा की सूखी बेल को सींचकर उसे पल्लवित-पुष्पित मात्र न करके फलित भी करेंगे? प्रेमचन्द का स्वप्न था कि साहित्य राजनीति को दिशा दे, परन्तु यह स्वप्न न रूस में सम्भव हो सकता न चीन-क्यूबा में। वैचारिक तानाशाही ने साहित्य में निहित मूलभाव को खत्म कर दिया। विचार, सूखे फल हो सकते हैं, गुड़ की मिठास का भाव गूंगो के चेहरे पर देखा जा सकता है, विचार की शुष्कता ने देशों के भाव बदल दिए। मशालचियों ने राजनीति को दिशा नहीं दी, स्वयं राजनीति के पीछे होकर इंकलाब बोलने लगे। समूचे जीवन, हर तरह से इंकलाबी रहे प्रेमचन्द का यह स्वप्न मात्र जुमला बनकर रह गया। आज सारा साहित्य इस स्वप्न पर सन्राटे में क्यों है? सबके अपने स्वप्न हैं जो साहित्य से नहीं राजनीति से जुड़े हैं, उसके मुखापेक्षी हैं।

Leave a Comment