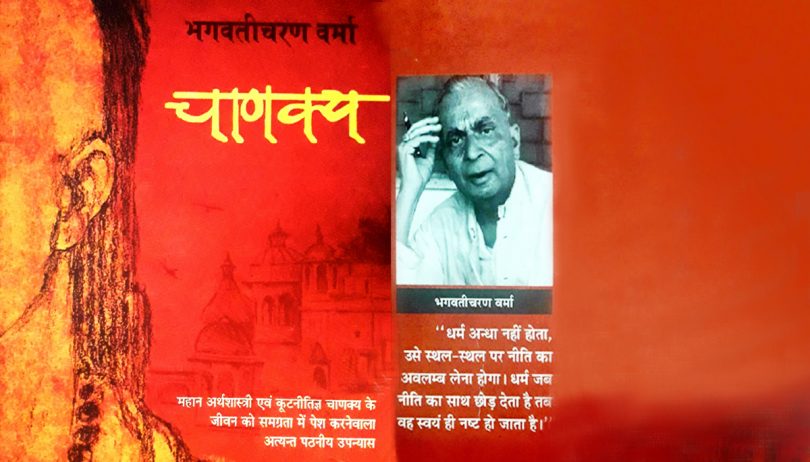

भगवतीचरण वर्मा II

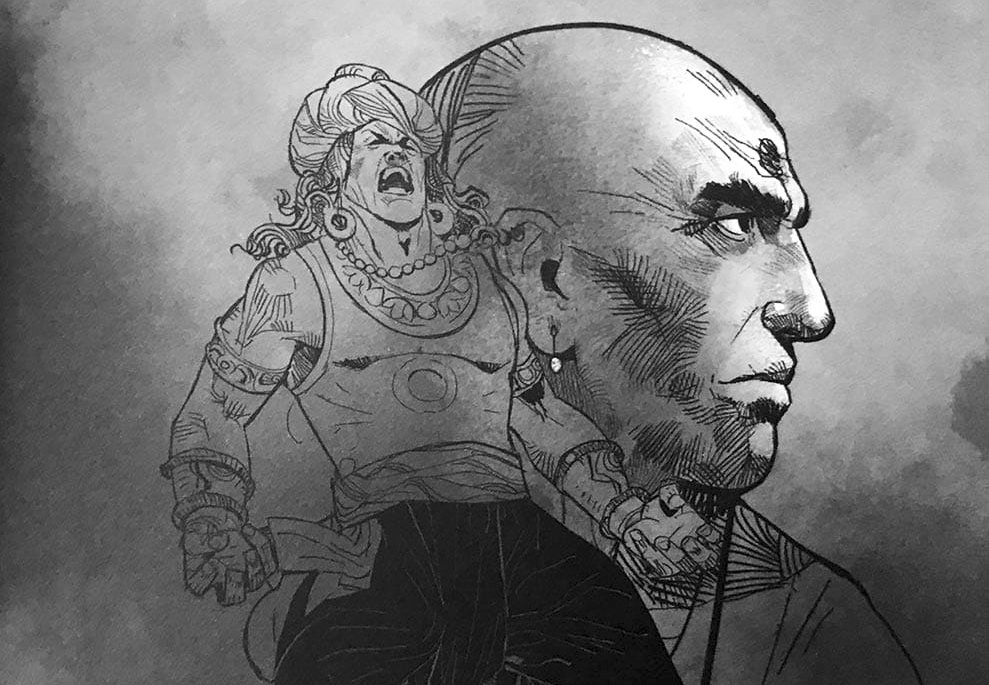

[चाणक्य सुविख्यात उपन्यासकार भगवतीचरण वर्मा की अन्तिम कथाकृति है, जिसमें उन्होंने मगध साम्राज्य के पतन का विस्तृत चित्रण किया है। मगध सम्राट् महापद्म नन्द और उसके पुत्रों द्वारा प्रजा पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, राजसभा में आचार्य विष्णुगुप्त ने उनकी कड़ी आलोचना की; फलस्वरूप नन्द के हाथों उन्हें अपमानित होना पड़ा। विष्णुगुप्त का यही अपमान अन्ततः उस महाभियान का आरम्भ सिद्ध हुआ, जिससे एक ओर तो आचार्य विष्णुगुप्त ‘चाणक्य’ के नाम से विख्यात हुए और दूसरी ओर मगध साम्राज्य को चन्द्रगुप्त जैसा वास्तविक उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ।भगवती बाबू ने इस उपन्यास में इसी ऐतिहासिक कथा की परतें उघाड़ी हैं। लेकिन इस क्रम में उनकी दृष्टि एक पतनोन्मुख राज्य व्यवस्था के वैभव-विलास और उसकी उन विकृतियों का भी उद्घाटन करती है जो उसे मूल्य स्तर पर खोखला बनाती हैं और काल व्यवधान से परे आज भी उसी तरह प्रासंगिक हैं।

प्रस्तुत है इसी उपन्यास से एक अंश साभार उपन्यास चाणक्य (सत्वाधिकारी)

प्रकाशक :राजकमल पेपरबैक्स ]

गंगा के मैदानों के रास्ते गुप्त रूप से आने वाले स्वर्ण की आपूर्ति एक तरह से रुक गई थी। स्वर्ण की कई खेपें मगध के राजकर्मियों के हाथों पड़ गई थीं, लेकिन इस स्वर्ण को लोभ से ग्रस्त होकर इन राजकर्मियों ने आपस में ही बाँट लिया था, महामन्त्री राक्षस को इस तस्करी का पता तक न चलने पाया था। चन्द्रगुप्त को गौण रूप से यह लाभ अवश्य हुआ कि स्वर्ण के लोभ में पड़कर राजकर्मियों में भ्रष्टाचार फैल रहा था जो मगध की शक्ति के टूटने का स्पष्ट संकेत था।

नियति के इस क्रम से चाणक्य चकित अवश्य था, लेकिन चिन्तित नहीं था।

यह नियति ! चाणक्य स्वयं इस नियति का भाग था। चाणक्य का समस्त जीवन उसके सामने था । पाटलिपुत्र की भरी सभा में मगध-सम्राट महापद्म नन्द द्वारा उसका अपमान, और उस अपमान के फलस्वरूप उसकी यह प्रतिज्ञा कि उसकी शिखा तभी बँधेगी जब वह नन्दवंश को समूल नष्ट कर देगा-क्या यह नियति का खेल नहीं था ?

और उसकी शिखा अवश्य बँधेगी-उसके अन्दर का यह अडिग विश्वास ! क्या यह भी नियति का तमाशा नहीं था ? काशी से पाटलिपुत्र आकर यहीं अपना स्थायी निवास कर लेनेवाले प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण चंचरीक की ख्याति पाटलिपुत्र के जन में द्रुतगति से फैलने लगी। दिन में केवल एक बार प्रातःकाल चार घड़ी के लिए चंचरीक के दर्शन होते थे। स्वयं चाणक्य के गुप्तचर विभाग में केवल चार व्यक्ति ऐसे थे जिनका चाणक्य से सीधा सम्पर्क था और इन गुप्तचरों द्वारा वह प्रयाग में गंगा के उत्तरी तट पर बैठे हुए चन्द्रगुप्त को अपना आदेश देता रहता था। उसका तो पाटलिपुत्र में रहना आवश्यक था क्योंकि महापद्म नन्द की शक्ति पाटलिपुत्र नगर के अन्दर से ही नष्ट की जा सकती थी।

पाटलिपुत्र में आकर अपना नाम चंचरीक रखते समय चाणक्य कुछ मुस्कराया था- चाणक्य-चन्द्रगुप्त चंचरीक ! क्या यह ‘च’ उसकी नियति से जुड़ा अक्षर नहीं है ? भ्रम की वह स्थिति जिसे उर्दू में वहम कहते हैं-मानव-समाज की स्थापना तथा उसके संचालन में सदा से उसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

पाटलिपुत्र के साधारण पंडितों और ब्राह्मणों के साथ तो चाणक्य ने अपना सम्पर्क स्थापित कर लिया था, लेकिन कुछ दूरी पर स्थित नालन्दा विश्वविद्यालय से वह सतर्कतापूर्वक दूर रहा; वहाँ लोग उससे परिचित थे।

पाटलिपुत्र में मगध का राजवंश अत्यन्त सुरक्षित था मानो वह चारों ओर से लोहे की दीवारों से घिरा हुआ हो। लेकिन पाटलिपुत्र के पंडितों और ब्राह्मणों द्वारा पूजा जानेवाला चंचरीक अपने विशेष गुप्तचरों के सहारे बड़ी सूक्ष्मता से मगध-राजवंश की स्थिति का अध्ययन कर रहा था।

चाणक्य के एकाएक विलुप्त हो जाने से मगध के राजकुमारों का परामर्शदाता शकटार मन-ही-मन भयभीत और चिन्तित हो गया था। क्या चाणक्य काशी से दक्षिण दिशा में चला गया है या वह पश्चिम दिशा में प्रयाग की ओर चला गया है ? मगध के गुप्तचरों द्वारा इस विषय का कोई समाचार मगध शासन के पास नहीं पहुंचा। शकटार उलझा हुआ था। चाणक्य पाटलिपुत्र नगर की सीमाओं के अन्दर हो सकता है, इस बात की उसने कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर में श्रावस्ती, दक्षिण में श्रीवत्स और मध्य में अवध, उत्तर-पश्चिम में सांकस्य और दक्षिण-पश्चिम में ब्रज, सभी दिशाओं में मगध का शासन अत्यन्त कस गया था। महापद्म नन्द, उसके नौ राजकुमार और यहाँ तक कि महामन्त्री राक्षस भी इस सबसे आश्वस्त थे। दक्षिण-पूर्व में गरिमध्वज की अध्यक्षता में, मगध की सीमाओं से परे, मगध के लिए जो चुनौती उठ खड़ी हुई थी उसे महामन्त्री ने सैनिक कार्यवाही से नष्ट कर दिया था।

महापद्म नन्द के नौ राजकुमारों में ऊपर से तो उत्तराधिकारी की होड़ नहीं दिखती थी, लेकिन अन्दर-ही-अन्दर यह होड़ स्वयं उनके अनजाने चल रही थी। बुद्धिमान शकटार से वस्तुस्थिति छिपी नहीं थी। इस होड़ को समाप्त करने के लिए ही शकटार ने इन राजकुमारों को एक सूत्र में बँधे रहने की आवश्कयता पर बल दिया था। कुल और परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता है, यह स्पष्ट करके उसने सब राजकुमारों की स्वीकृति से ज्येष्ठ भ्राता पद्मकमल का मगध के युवराज के रूप में अभिषेक करके उसे महापद्म नन्द का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था।

लेकिन मुख्य प्रश्न तो चन्द्रगुप्त का था, जो अत्यन्त जटिल और उलझा हुआ था, चन्द्रगुप्त को उत्तराधिकारी से वंचित रखना केवल महापद्म नन्द की सामर्थ्य में था, उसके इन साधारण बुद्धिवाले नौ राजकुमारों की सामर्थ्य में नहीं था।

इन साधारण बुद्धिवाले राजकुमारों में भी अपनी-अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ धीरे-धीरे सुलग रही थीं। लेकिन सुलग रही थी इन महत्त्वाकांक्षाओं से भी अधिक इनके अन्दरवाली यौन सम्बन्धी शारीरिक भूख। इस भूख को शांत करने के लिए एक से अधिक चतुर वारंागनाओं के दल उमड़ पड़े थे ।लेकिन वारांगनाओं द्वारा शारीरिक भूख को शांत करने का कार्यक्रम चलते रहना असंगत होने के कारण असंभव था।

- नियति के इस क्रम से चाणक्य चकित अवश्य था, लेकिन चिन्तित नहीं था।

- यह नियति ! चाणक्य स्वयं इस नियति का भाग था। चाणक्य का समस्त जीवन उसके सामने था । पाटलिपुत्र की भरी सभा में मगध-सम्राट महापद्म नन्द द्वारा उसका अपमान, और उस अपमान के फलस्वरूप उसकी यह प्रतिज्ञा कि उसकी शिखा तभी बँधेगी जब वह नन्दवंश को समूल नष्ट कर देगा-क्या यह नियति का खेल नहीं था ?

- और उसकी शिखा अवश्य बँधेगी-उसके अन्दर का यह अडिग विश्वास ! क्या यह भी नियति का तमाशा नहीं था ?

श्वेतकमल और नीलकमल के विवाह तो कश्मीर में बिना नन्द की अनुमति के हो चुके थे और वे दोनों सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे ,अपनी पत्नियों और संतानों के साथ । महापद्म नन्द के सामने अब अपने ज्येष्ठ पुत्र पद्मकमल के विवाह का प्रश्न आया ।

उत्तर में नेपाल का शक्तिशाली राज्य था, हिमालय पर्वतों के अञ्चल में जहां आर्यों और मंगोलों का संगम हुआ था। नेपाल-नरेश की पुत्री मधूलिका अत्यंत रूपवती थी , महापद्म नन्द ने पद्मकमल का विवाह मधूलिका के साथ कर दिया । आर्यरक्त-मिश्रित मंगोलवंश की मधूलिका में अत्यंत आकर्षक सौन्दर्य के साथ एक विचित्र उलझ हुआ मनोविज्ञान भी था । चंचल मछलियों के समान उसकी दो छोटी-छोटी आंखों में एक अत्यंत आकर्षक चमक थी । कभी-कभी वह अत्यंत शांत और स्निग्ध लगती थी, कभी-कभी भयानक रूप से दहकती हुई । मधूलिका नेपाल-नरेश की एकमात्र संतान थी । नेपाल राज्य की उत्तराधिकारिणी होने के कारण उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी ,और इस स्वतंत्रता एवं यौवन के आवेग में वह अपने इर्द-गिर्द के स्वस्थ एवं सुंदर युवकों के संसर्ग में रहती थी । पद्मकमल के साथ विवाह कर जब वह मगध के राजभवन में आई,उसके विकृतियों से युक्त जीवन में कुछ रोक-सी लगी । थोड़े दिनों तक वह मगध की भावी साम्राज्ञी एवं पद्मकमल की एकनिष्ठ पत्नी कर रूप में रही, फिर एकाएक उसके संयम ने जैसे बंध तोड़ दिया । पद्मकमाल के दूसरे भाई पर और फिर चौथे भई पर उसने बड़ी कुशलता से अपना अधिकार कर लिया।

महापद्म नन्द को अपने अन्तःपुर में चलनेवाले इस नाटक का पता ही नहीं था-कहीं से इस नाटक के विरोध का स्वर मुखरित ही न हुआ। लेकिन परिवार में चलनेवाले इस यौन सम्बन्धी नाटक के प्रभाव से उसके कुमारों में कायरता के बीज गहरे पड़ गए थे। यौन-विकृतियों से युक्त परिवारों तथा समाजों में वीरता लुप्त हो जाती है, यह अकाट्य मनोवैज्ञानिक सत्य है, भारत का परवर्ती इतिहास इस सत्य का साक्षी है। वाम मार्ग, सखी सम्प्रदाय तथा ऐसे अन्य अनेक मतों के कारण भारत को लम्बी गुलामी झेलनी पड़ी है-इस सत्य को नकारना असम्भव है।

एक स्त्री- मधूलिका-के कारण नन्दवंश की समस्त गरिमा नष्ट हो गई थी। इस नाटक के दर्शक थे अन्तःपुर के दास और दासी। इन दास-दासियों द्वारा इस नाटक के समाचार टूटे-फूटे शब्दों में, दबे-दबे महापद्म नन्द के अन्तःपुर के बाहर पहुँच रहे थे।

इन समाचारों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण समाचार था महापंडित और कर्मकांडी ब्राह्मण चंचरीक के पाटलिपुत्र में आगमन का। उसके आगमन का समाचार यदि नालन्दा विश्वविद्यालय में न पहुँचता तो आश्चर्य की बात होती। अपने नाम और गुणों के अनुरूप आचार्य धर्मरक्षित का शिष्य निरूपक बिना धर्मरक्षित को सूचना दिए विलक्षण महापंडित को देखने तथा उससे बात करने के लिए निकल पड़ा।

चंचरीक को देखते ही निरूपक चौंक उठा। उसकी आँखों को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो चंचरीक के रूप में चाणक्य पाटलिपुत्र में आ चुके हैं ! और चाणक्य ने भी निरूपक को पहचान लिया। संकेत से चाणक्य ने निरूपक को रोककर एकान्त में उससे नालन्दा विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में बातें कीं। निरूपक से इस तरह अपनी आत्मीयता स्थापित करके उसके कन्धे पर हाथ रख चाणक्य ने कहा, “पाटलिपुत्र में मेरी उपस्थिति का पता तुम आचार्य धर्मरक्षित तक को न देना, तुम्हारे सहयोगियों की बात तो दूर रही इसका तुम वचन दो।”

आत्मीयता से युक्त अधिकार की जो भावना चाणक्य के स्वर में थी, निरूपक उससे दब गया, उसने चाणक्य के चरण छूकर कहा, “आचार्य का आदेश शिरोधार्य है।”

अपने कुतूहल में सहज भाव से दूसरों को सम्मिलित कर लेने की जो मानवीय प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति पर निरूपक विजय न प्राप्त कर सका। उसने आचार्य धर्मरक्षित को पाटलिपुत्र में चाणक्य की उपस्थिति का पता दे दिया।

नन्द के अन्तःपुर में मधूलिका द्वारा व्याप्त यौन-व्यतिक्रम का छुट-पुट समाचार टूटे-फूटे ढंग से अन्तःपुर के बाहर आ रहा था, इसका उल्लेख किया जा चुका है। यह नहीं कि यह समाचार महापद्म नन्द तक न पहुँचा हो, लेकिन वह अब अपने को भयानक रूप से विवश अनुभव कर रहा था। महामन्त्री राक्षस का आत्मविश्वास भी अब बुरी तरह डिगने लगा था। उसके हाथ में केवल इतना था कि वह पाटलिपुत्र की बहिर-व्यवस्था पर ध्यान रखे और नियति के क्रम को तटस्थ रूप से स्वीकार कर ले। वह अपने काम में लग गया।

राक्षस ने काशी से अपनी सेनाएँ बुला लीं और इस तरह काशी की अखंड सत्ता एवं पवित्रता फिर स्थापित कर दी। उसे यह समाचार विश्वस्त सूत्र से प्राप्त हो चुका था कि गरिमध्वज की अध्यक्षता में चन्द्रगुप्त का अभियान दक्षिण में विन्ध्यप्रदेश की तरफ मगध से लगी हुई तराई में बढ़ता जा रहा है।महामन्त्री राक्षस को न चन्द्रगुप्त के प्रति किसी तरह की रुचि थी, न उसके प्रति किसी तरह की वितृष्णा थी। वैसे उसके मन में चन्द्रगुप्त के प्रति एक तरह की सहानुभूति ही थी क्योंकि मन-ही-मन वह चन्द्रगुप्त को मगध साम्राज्य का उत्तराधिकारी स्वीकार कर चुका था। काशी को अपनी सेनाओं से युक्त करने में उसका उद्देश्य यह था कि चन्द्रगुप्त काशी में आकर अपनी सत्ता स्थापित कर ले। और उसका अनुमान सही सिद्ध हुआ, चन्द्रगुप्त ने काशी में अपना पड़ाव डाल लिया था ।

Leave a Comment